īúŋhÎÄÎïđÅÛE―é―B

ĄĄĄĄīúŋhęÃũąĪĢŽŨøÂäÓÚŅãéTęPÏÂĄĒäïãûšÓÅÏĄĢß@ĀïÔĘĮŌŧÆŽĒ―üČfŪĩÄû}AŧÄĐĢŽŋđČÕð(zhĻĪn) Į°ĢŽéåaÉ―ÔøÔÚīË―ĻÁËŌŧšŌŨïwCöĄĢ1937ÄęČÕÜÕžîIīúŋhšóĢŽŨĨíīóÅúÃņ·ōĢŽÐÞU―ĻĢŽŨũéČÕÜßMđĨÐÃŋÚĩÄšó·―ŧųĩØšÍŋÕÖÐÎïŲYÞDß\ÕūĄĢęÃũąĪïwCößzÖ·īĢÁĒÖøŌŧŨųļßīóĩÄžoÄîąŪĢŽąŪÉÏŋĖÓÐ-ĒÜÓHđPî}ĩÄĄ°ęÃũąĪïwCößzÖ·Ąą°ËīóŨÖĄĢŽF(xiĻĪn)éÉ―ÎũĘĄÖØücÎÄÎïąĢŨoÎÎŧšÍĘĄžÛøÖũÁx―ĖÓýŧųĩØĄĢžtÉŦđĘĘ ŌđŌuęÃũąĪCö 1937Äę10ÔÂ19ČÕĖėšÚšóĢŽ°Ë·Ü129769Fļũ IĮÄĮÄĩØģö°l(fĻĄ)ÁËĄĢð(zhĻĪn)ĘŋŌŧÂÉÝpŅbĢŽÃÞŌÂĄĒąģ°üķž·ÅÏÂÁËĢŽīĖĩķĄĒčFÏĮĄĒĘÖÁņĢŽ·ēĘĮČÝŌŨ°l(fĻĄ)ģöíÂĩÄŅbūßĢŽŌēķž―ĩÃūoūoĩÄĄĢéLéLĩÄę ÎéĢŽíÖøÆášÚĩÄÉ―đČÉņËŲÐÐßMĢŽÔÚÏō§ĩÄÍÖúÏÂĢŽĩÚ3 IšÜŋėĩØÉæß^ÁËäïãûšÓĢŽąÆ―üCöĄĢð(zhĻĪn)ĘŋÅĀß^čF―zūW(wĻĢng)ĢŽÉņēŧÖŠđíēŧÓXĩØÃþßMÁËČÕÜCöĄĢ IéLÚwģįĩ§ÖøĩÚ10ßBÏōCöąąķËß\ÓĢŽĘäŌuôģūŊÐl(wĻĻi)ēŋę ĢŽĩÚ11ßBtÖą―ÓÏōCČšäČĨĄĢ CöÉÏŌŧÆŽžÅėoĢŽČÕÜÕýÔÚšĻËŊĄĢÖŧÓÐĄĄ[Ôž]

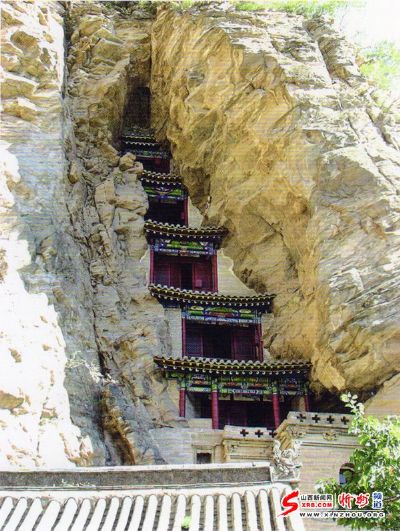

2ĄĒīúŋh°ĒÓýÍõËþ

ĄĄĄĄ°ĒÓýÍõËþ°ĒÓýÍõËþ(ĩÚÎåÅúøąĢ)rīúĢšÔŠĩØÖ·ĢšīúŋhŋhČËÃņÕþļŪÔšČÔéAđûËÂÖÐ―ĻÖþĢŽÓÖ·QAđûËÂËþĢŽËÂŌŅ§ĢŽËþŠīæĄĢ°ĒÓýÍõËþéAåFÐÎĢŽÍĻļß40ÃŨĄĢÅ_ŧųÆ―ÃæééL·―ÐÎĢŽÄÏąąéL50ÃŨĢŽ|Îũ30ÃŨĢŽļß1.5ÃŨĄĢËþ―ĻÓÚÅ_ŧųÖÐŅëĄĢËþŨųÆ―ÃæAÐÎĢŽīuÆöĢŽÖÜéL60ÃŨĢŽŨũŅöļēÉ°ęž°ÖØŧėķĮÅc·―ĩÄíŨųĘ―ĢŽËÄÖÜŋĖÓÐŧĻïĄĒÉ°ęšÍÍÓÁ_Äá―(jĻĐng)ĄĢËþÉíéÉÏžįÂÔĩÄAÐÎļēĀĘ―ĢŽxÉíéīuŨũÏāÝ11ÓĢŽxíéÉwĢŽÖÐßBOíÖéĄĢĮåŋĩÎõķþĘŪÄę(1681Äę)ĩØÕð§ÄËþxūÅģßÓāĢŽķþĘŪČýÄę(1694Äę)ŅaÐÞĄĢĘĮÎŌøēØĘ―ËþÖÐĩÄžŅŨũĄĢĄĄ[Ôž]

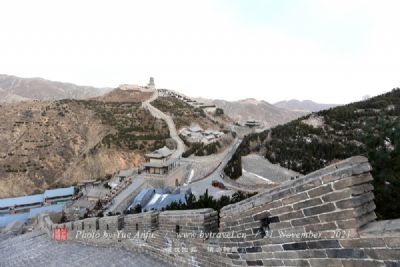

3ĄĒéLģĮŅãéTęPķÎ

ĄĄĄĄĢĻšŽ°ŨēÝŋÚéLģĮĢĐéLģĮŅãéTęPķÎ(šŽ°ŨēÝŋÚéLģĮ)(ĩÚÎåÅúøąĢ)rīúĢšÃũĩØÖ·ĢšīúŋhģĮąą20đŦĀï°ŨēÝŋÚŅãéTęPīåÄÏ200ÃŨÓÖÃûÎũęęPĢŽĘĮÃũīúéLģĮĩÄÖØŌŠęP°ŊÖŪŌŧĄĢÅcÎäęPĄĒÆŦî^ęPšÏ·QČČýęPĄĢþ(jĻī)ĮåĮŽÂĄĄķÎäļŪÖūĄ·ÝdĢŽÅfęPÔÚŅãéTÉ―ÉÏĢŽÃũšéÎäÆßÄę(1374Äę)ŌÆÖÁ―ņÖ·ĄĢÃũČfvķþĘŪÎåÄę(1579Äę)ĄĒĮåÍŽÖÎÁųÄę(1867Äę)ÖØÐÞĢŽŽF(xiĻĪn)īæŅãéTęPéÃũīúËųÖþĄĢŅãéTęPęPģĮĢŽÖÜéL1đŦĀïÓāĢŽÓÉęPģĮĄĒŪYģĮĄĒúģĮČýīóēŋ·Ö―MģÉĄĢĶļß10ÃŨĢŽĘŊŨųīuÉíĢŽČéšŧÍÁĢŽé_éTČýÖØĢŽžī|éTĄĒÎũéTĄĒÐĄąąéTĄĢ|éTžīĖėëUéTĢŽĘŊŨųīuČŊĢŽî~ØŌøŋĖĄ°ĖėëUĄąķþŨÖĢŽéTÉÏÓÐĮĢŽéŅãĮĄĢÃæéÎåégĢŽßMÉîËÄégĢŽÖØéÜÐŠÉ―íĄĢĶÔŦÔOķâŋÚĢŽéTķīČÔÓаåéTŌŧĩĀĢŽĮāĘŊ°åä·ĄĢŅãéTĮĘĮņvĘØđŲąøŅēēėĄĒÁËÍûĄĒÐÝÏĒĩÄöËųĄĢÎũéTžīĩØĀûéTĢŽĘŊŨųīuÉíĢŽî~ØŌøŋĖĄ°ĩØĀûĄąķþŨÖĢŽéTĮéîÁųĀÉėôĢŽŌŅ§ĄĢÐĄąąéTžīŪYģĮģĮéTĢŽĘŊČŊéTíĢŽéTî~øŋĖĄ°ŅãéTęPĄąČýŨÖĢŽéTÉČīuĮķĄ°Čýß

_ŌŠoëpĩØĄĒūÅČûŨðģįĩÚŌŧęPĄąĄĄ[Ôž]

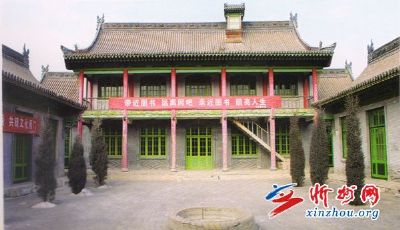

4ĄĒīúŋhO·ËÂ

ĄĄĄĄO·ËÂĢŽÎŧÓÚīúŋhķëŋÚæ(zhĻĻn)ÉÏÄū―ĮīåÄÏžs2000ÃŨĩÄŠ{ŨÓÉ―ÖÐĄĢ(chuĻĪng)―ĻÄęīúēŧÔĢŽŽF(xiĻĪn)īæéĮåīúïLļņĄĢŌĀÉ―ķø―ĻĢŽŨøąąÏōÄÏĢŽÕžĩØÃæ·e2923Æ―·―ÃŨĄĢŽF(xiĻĪn)HīæīóĩîŧųÖ·šÍ|ÎũÉŪÉáĢŽÓā―ÔéÐÂ―ĻĄĢÉŪÉáéĘŊČŊļGķī―YĄĢËÂČŽF(xiĻĪn)īæĮåŋĩÎõĘŪ°ËÄę(1679)čFÔÆ°å1KĄĢ2002ÄęĢŽīúŋhČËÃņÕþļŪđŦēžéŋhžÎÄÎïąĢŨoÎÎŧĄĢ(ČČÝÕŠŨÔ(ĄķÐÃÖÝÎÄÎïËCÝÍĄ·)O·ËÂĢŽ|ā·ąÖÅŋhĘŊ·ðËÂĢŽÄÏÅcđį·åËÂļôXÏāÍûĢŽÎũÅþķëŋÚ°ŨÔÆËÂĢŽąąßBšéúËÂĄĢÅfŲ·ąÖÅŋhĢŽ1955ÄęwīúŋhķëŋÚæ(zhĻĻn)ĄĢĮåģŊÍŽÖÎÄęégĢŽŌÔÉúŧîšãĄĒWÁŋĖŋāĄĒģÖ―äūŦĀķøÖø·QĩÄĮåÄĐÃņģõĄĒžæėöÅRúĄĒēÜķīķþŨÚ·ĻÃ}ĩÄšþąąįÏéžŪŨÚéTļßÉŪĮåŌŧķU(1842-1916)ĩ―ÎåÅ_É―ģŊķYÎÄĘâÆÐË_ĩĀöĢŽ°l(fĻĄ)ŽF(xiĻĪn)ß@ĀïÉ―ļß·ëUĢŽČËÛEÉŲÖÁĢŽïLū°ÓÄ―^ĢŽßmŌËķUÐÞĢŽËė(chuĻĪng)―ĻËÂÔšĢŽé_Î―ÓąĢŽŌŧrO·ËÂģÉéÂÃûåÚßĩÄĘŪ·―ģĢŨĄĄĢÔËÂŨøÂäÔÚģįÉ―h(huĻĒn)ą§ÖŪÖÐĢŽČįÉÅîĢŽķŽÅŊÏÄöĢŽū°ÉŦ(yĻu)ÃĀĢŽéÐÞÐÐĘĨĩØĢŽÂÃÓÎÓ^đâū°ücžs30ĖĢŽÖøÃûÕßČįŠ{ÏóÉ―ĄĒøPŧËČŠĄĒĄĄ[Ôž]

5ĄĒÚwę―Ó^

ĄĄĄĄÚwę―Ó^ĢŽÎŧÓÚīúŋhÐÂļßāl(xiĻĄng)šéËÂīåąąžs3000ÃŨĩÄĖėÅ_É―ÏĄĢÏāũīšĮïÄĐĢŽÚwÏåŨÓįīúĢŽīúūý·ōČËŨÔĒĢŽÆäÓāž§æŠÓÉØĐÏāÚwę―ŌýŨoÍâĖÓĢŽë[ūÓĖėÅ_É―ĢŽšóČËžoÄîÆäđĶĩÂĢŽ―Ļėôėë·îĢŽ·QīËéÚwę―Ó^ĄĢþ(jĻī)Ó^ČąŪÝdĢŽ(chuĻĪng)―ĻÓÚąąÎšĢŽÃũģÉŧŊÄęég(1465ĄŠ1487)ĄĒČfvÄęég(1573ĄŠ1620)ÔøÓčÖØÐÞĢŽĮåŋĩÎõÄęég(1662ĄŠ1722)ÔöÐÞĄĢÓ^·ÖÄÏąąÉķīĢŽÕžĩØÃæ·e2220Æ―·―ÃŨĄĢŽF(xiĻĪn)īæąąķīÕýĩîéÃũīúßzĢŽÓā―ÔéĮåīú―ĻÖþĄĢÄÏķīÃûĄ°ŨÔÔÚâÖĄąĢŽČéĖėČŧĘŊķīĢŽÍâąÚÔOÄūŋßéÜĄĢąąķīŌĀÉ―Ýķø―ĻĢŽđēÓÐČýßMÔšÂäĢŽÔšÂäģŊÏōļũēŧÏāÍŽĄĢĩÚČýßMÔšÂäŨøąąÏōÄÏĢŽÖÐÝSūÉÏ―ĻÓÐífņWĩîšÍÕýĩîĢŽÉČé|ÎũÅäĩîĄĒķúĩîšÍģŊÔŠķīĄĢÕýĩîĘŊÆöÅ_ŧųĢŽŧų9ÃŨĄĒÉî6.9ÃŨĄĒļß0.65ÃŨĄĢÃæČýégĢŽßMÉîËÄīŠĢŽÎéÜÓēÉ―íĢŽÎå_Į°ĀČĘ―žÜĢŽĮ°éÜÃũĄĒīÎégĘĐÓÐËÄÉČÁųÄĻļņÉČéTĄĢÓ^Íâąąķīąąž°|ąą°ëÉ―ŅüŌĀÉ―ÖþÓÐČýŨųĮéwĄĢÓ^ČŽF(xiĻĪn)īæÃũÖØÐÞąŪ4ÍĻĢŽĮåÖØÐÞž°đĶĩÂąŪíŲ14ÍĻ(·―)ĢŽÃņøÖØÐÞž°đĶĩÂąŪ5ÍĻĄĄ[Ôž]

6ĄĒîÖŌÎäėô

ĄĄĄĄÎŧÓÚīúŋh|ąą20đŦĀïĖĩÄÂđĖãūīåĄĒĘĮËÎīúÃûĒîI(yĻĻ)šóīúéžĀ°ŅîI(yĻĻ)·ōDž°ÆäšóīúÃûČËķø―ĻĩÄėôĖÃĄĢîÖŌÎäėô(chuĻĪng)―ĻÓÚÔŠīúÖÁÔŠ16Äę(đŦÔŠ1279Äę)ĢŽėô·ÖéĮ°šóÉÔšĢŽĮ°Ôš|ĄĒÎũĄĒąąļũ―ĻĖÃÓîČýéšĢŽ·îėëîI(yĻĻ)ž°ÆäšóŌáĄĢšóÔšĢŽŨóÓŌ?guĻĐ)û·ŋļũČýégĢŽÕýĩîÎåégĄĒŌÓÐĄ°Į§ĮïÖŌÁxĄąĄĒĄ°Íþæ(zhĻĻn)ČAŌÄĄąĄĒĄ°ÖŌŨĘĀÃĀĄąČýKî}ØŌĄĢĀČÖųĶÂ(liĻĒn)øÓÐĄ°ØSđĶĨÁŌÖøß

―ŪĢŽÓÂđÚĮ§Ü·QođĘĢŧšÆâÓĒïLÁôôČûĄĒÂÍþČfīúÅåĢģĮĄąĄĢĩîČËÜÏņÕýÖÐéîI(yĻĻ)ÅcÓāĖŦūýÏņĢŽÉČé°ËŨÓËÜÏņĢŽ|ĄĒÎũĄĒÄÏČýÃæéîžŌvīúÃûĒËÜÏņĄĢîžŌŪÄęÔÚð(zhĻĪn)ŧðÖÐĘđÓÃĩÄð(zhĻĪn)đÄã~čĢŽŌēęÁÐÔÚĩîČéTŋÚĄĢšóÔšÕýÖÐĄĒÁĒŌŧKÁáë]ĖÞÍļĩÄĖŦšþĘŊĢŽÏāũß@ĘĮŪÄęÄĩØÏ°l(fĻĄ)ŽF(xiĻĪn)ĩÄÂđĖãĘŊĢŽŌŅÍĶÁĒÁË600ķāÄęĢŽĘŊÉŦŌĀČŧĮāīäĄĢąģÃæĢŽĩņÓÐŌŧÖŧ÷ŧĻÂđĢŽĖãÛEąéēžĘŊÉÏĢŽĖãÏÂÓОĪÆðĩÄËŪŧĻÐýuĄĢĘŊŨųËÄÓĢŽÉÏŋĖõŦFĄĒŧĻŧÜĄĒļĄÔÆĄĒÉ―ËŪĄĢĩÚČýÓĘŊąģįŋĖĄ°ĖĐÔŠÆ―ĄąŨÖÓĄĢĄĄ[Ôž]

7ĄĒšéúËÂ

ĄĄĄĄšéúËÂĢŽÎŧÓÚīúŋhķëŋÚæ(zhĻĻn)ÏÂÄū―Įīå|ĄĢ(chuĻĪng)―ĻÄęīúēŧÔĄĢþ(jĻī)ËÂČąŪÝdĢŽĮåžÎcķþĘŪÎåÄę(1820)ĄĒĩĀđâËÄÄę(1824)ÖØÐÞĄĢŨøąąÏōÄÏĢŽÕžĩØÃæ·e3118Æ―·―ÃŨĄĢķþßMÔšÂäēžūÖĢŽÖÐÝSūÉÏŌĀīÎ―ĻÓÐß^ĩî(Į°éđŲĀÏ ĄĒšóéĩØēØÍõ)ĄĒīóÐÛĩîĢŽÉČé|ķúĩîšÍ|ÅäĩîĄĢŽF(xiĻĪn)īæīóÐÛĩîéÃũīúßzĢŽÓā―ÔéĮåīú―ĻÖþĄĢīóÐÛĩîĘŊÆöÅ_ŧųĢŽŧų10.7ÃŨĄĒÉî8.2ÃŨĄĒļß0.2ÃŨĄĢÃæČýégĢŽßMÉîËÄīŠĢŽÎéÜÓēÉ―íĢŽÎå_oĀČĘ―žÜĢŽĘĐķ·íÎåēČëp°šĢŽÆ―ÉíŋÆŌŧĢŽĮ°éÜÃũĄĒīÎégĘĐËÄÉČÁųÄĻļņÉČéTĢŽĩîČÉÉ―ž°šóĶĘĐÓÐēĘĀLąÚŪ35.84Æ―·―ÃŨĄĢß^ĩîĘŊÆöÅ_ŧųĢŽŧų10.55ÃŨĄĒÉî12.15ÃŨĄĒļß0.1ÃŨĄĢÃæČýégĢŽßMÉîÁųīŠĢŽÎéÜŌÉ―íĢŽÆß_Į°šóĀČĘ―žÜĢŽĮ°éÜÃũĄĒīÎégĘĐËÄÉČÁųÄĻļņÉČéTĢŽšóéÜÃũĄĒīÎégĘĐļņÉČéTī°ĢŽĩîČÉÉ―ĘĐÓÐēĘĀLąÚŪ51.22Æ―·―ÃŨĄĢËÂČŽF(xiĻĪn)īæÃũĘŊôËþ1ŨųĢŽĮåÖØÐÞž°đĶĩÂąŪ3ÍĻĄĢ1984ÄęĢŽīúŋhČËÃņÕþļŪđŦēžéŋhžÎÄÎïąĢŨoÎÎŧĄĢ(ČČÝÕŠŨÔ(ĄķÐÃÖÝĄĄ[Ôž]

8ĄĒīúŋhÎÄR

ĄĄĄĄīúŋhÎÄR(ĩÚÁųÅúøąĢ)rīúĢšÃũÖÁĮåĩØÖ·ĢšīúŋhģĮČÎũÄÏ―ÖĘž―ĻÄęīúēŧÔĢŽÔŠÖÁÕýĘŪ°ËÄę(1358Äę)§ÓÚð(zhĻĪn)ŧðĢŽÖÁÕýķþĘŪÆßÄę(1367Äę)ÖØ―ĻĢŽÃũšéÎäķþÄę(1369Äę)ŋĒđĪĢŽģÉŧŊĄĒžÎūļÄęégU―ĻĢŽĮåīúŌÓÐÐÞÝÝĄĢÖÁīËĢŽÎÄRŌŅÓÐĩîĄĒÍĪĄĒėôĄĒĀČĄĒģØĄĒōĄĒ·ŧĩČ―ĻÖþĢŽēžūÖŧųąūÍęÕûĢŽŌ(guĻĐ)ÄĢîHūߥĢŽF(xiĻĪn)īæ―ĻÖþéÃũīúßzĢŽe―ĻÖþéĮåīúËųÖþĄĢÎÄRŨøąąģŊÄÏĢŽÕžĩØÃæ·e14400Æ―·―ÃŨĄĢŋówēžūÖēÉÓÃÖÐÝSūĶ·QĩÄmĩîĘ―ĢŽŌ(guĻĐ)ÖÆĀÖĢŽēžūÖÓÐÐōĄĢŅØÖÐÝSūŨÔÄÏķøąąŌĀīÎéČfØð·ŧĄĒôÐĮéTĄĒãúģØĄĒęŠéTĄĒīóģÉĩîĄĒūīŌŧÍĪĄĢČfØð·ŧÅcôÐĮéTÉŌíūųÔO°ËŨÖĶĢŽęŠéTĮ°ŨóÓŌ·ÖÁÐÃûŧÂĄĒāl(xiĻĄng)ŲtĄĒđ(jiĻĶ)ÐĒČýėôĄĢīóģÉĩîÉČļũéĘŪÎåégĀČTĢŽęŠéTÉÉ―ÃæÔOŧØĀČh(huĻĒn)Ā@ĢŽúģÉéÍĨÔšĄĢ|ÎũŧØĀČūųÔOŌīéTąãÓÚŨóÓŌÍĻÐÐĄĢËîĘĨėôÔOÓÚRÖŪ|ąąÓįĢŽėôÖŪŨóÓŌ·ÖÁÐÏČŲtĄĒÏČČåėôĢŽRÖŪËÄÖÜūųŌÔúĶŨoúĄĢīóģÉĩîĘĮÎÄRĩÄÖũĩîĢŽÃæÆßégĢŽßMÉî°ËīŠĢŽÎéÜÐŠÉ―íĄĢĩîĮ°ÔOīóĩÄÔÂÅ_ĢŽÔÂÅ_ČýÃæ―ÔŌÔĘŊĩņÚúŨoĢŽĮ°ÔOĩņýĄĄ[Ôž]

9ĄĒÉÏËÂ

ĄĄĄĄÉÏËÂĢŽÓÖ·QŨÏļŪRĢŽÎŧÓÚīúŋhÐÂļßāl(xiĻĄng)ÅËžŌĮfīåÄÏĄĢ(chuĻĪng)―ĻÄęīúēŧÔĄĢþ(jĻī)ËÂČąŪÝdĢŽÃũČfvĘŪ°ËÄę(1590)ĄĒĮåĮŽÂĄČýĘŪÎåÄę(1770)ĄĒĮŽÂĄËÄĘŪŌŧÄę(1776)ĄĒđâūwČýĘŪķþÄę(1906)ÖØÐÞĄĢŦIĩîšÍÕýĩîéÃũīúßzĢŽÓā―ÔéĮåīú―ĻÖþĄĢŨøÄÏÏōąąĢŽÕžĩØÃæ·e1571Æ―·―ÃŨĄĢķþßMÔšÂäēžūÖĢŽÖũÔšÖÐÝSūÉÏ―ĻÓÐōÅ_ĄĒŦIĩîšÍŨÏļŪĩîĢŽÉČé|ÎũÅäĩîĄĢ|ČÔšÄÏēĒÅÅ―ĻÓÐÓņŧĘĩîšÍęPĩÛĩîĄĢŨÏļŪĩîÅcŦIĩîÏāßBĢŽÎÝÃæģĘđīßBīîĘ―ĢŽÅ_ŧųđēÓÃĢŽīuÆöÅ_ŧųĢŽŧų12.4ÃŨĄĒÉî13.7ÃŨĄĒļß1.25ÃŨĄĢŨÏļŪĩîÃæČýégĢŽßMÉîËÄīŠĢŽÎéÜŌÉ―íĢŽÎå_oĀČĘ―žÜĢŽĮ°éÜÖųî^ķ·íČýēČÎÂNĢŽÆ―ÉíŋÆÃŋégķþĢŽĮ°éÜÃũĄĒīÎégĘĐËÄÉČÁųÄĻļņÉČéTĄĢŦIĩîūíÅïÓēÉ―íĢŽËÄ_oĀČĘ―žÜĄĢËÂČŽF(xiĻĪn)īæÃũÖØÐÞąŪ1ÍĻĢŽĮåÖØÐÞąŪ3ÍĻĄĢ2002ÄęĢŽīúŋhČËÃņÕþļŪđŦēžéŋhžÎÄÎïąĢŨoÎÎŧĄĢ(ČČÝÕŠŨÔ(ĄķÐÃÖÝÎÄÎïËCÝÍĄ·)ĄĄ[Ôž]

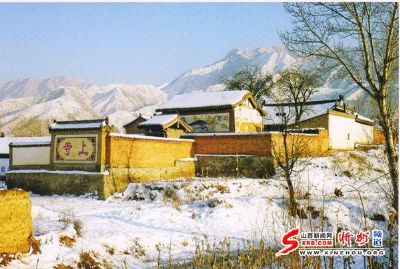

10ĄĒŅãéTęPąĪ

ĄĄĄĄŅãéTęPąĪĢŽÎŧÓÚīúŋhŅãéTęPŅãéTęPīåÖÐĄĢÆ―ÃæģĘēŧŌ(guĻĐ)tÐÎĢŽÄÏąąžs200ÃŨĢŽ|ÎũéLžs500ÃŨĢŽŽF(xiĻĪn)īæ|ĶéLžs200ÃŨĢŽ ÎũĶéLžs250ÃŨĢŽÄÏĶéLžs300ÃŨĢŽąąĶéLžs50ÃŨĄĢŧų4.5~5ÃŨĢŽí0.5~3ÃŨĢŽļß0.5~6ÃŨĄĢĶówéÍÁĄĒĘŊĄĒīuŧėÖþĢŽÍâČ°üīuĄĢÓÐ|ĄĒąąķþŨųģĮéTĢŽ|ģĮéTīuČŊíĢŽđ°ČČļß4.4ÃŨĢŽÍâČļßžs5.2ÃŨĢŽéTĩĀČČžs3.4ÃŨĢŽÍâČžs4.5ÃŨĢŽßMÉî21ÃŨĄĢ°üīuĄĒŧųĘŊūãīæĢŽÄÏéTî~øĄ°ĖėëUĄąķþŨÖĄĢąąéTīuČŊíĢŽđ°ČČļßžs5ÃŨĢŽÍâČļßžs4.2ÃŨĢŽéTĩĀžs3.3ÃŨĢŽßMÉîžs21ÃŨĢŽ°üīuĄĒŧųĘŊūãīæĢŽéTî~øĄ°ĩØĀûĄąķþŨÖĄĢąąģĮéTÍâÔOŌŧŪYģĮĢŽ|ąąÏōé_ŌŧģĮéTķīĢŽīæēŋ·Ö|ĶĢŽÆäÓāĶówoīæĄĢŅãéTęPęPģĮČŽF(xiĻĪn)oČËūÓŨĄĄĢŲÃũīúßzīæĄĢ2001Äę6ÔÂĢŽøÕÔšđŦēžéČŦøÖØücÎÄÎïąĢŨoÎÎŧĄĢ(ČČÝÕŠŨÔ(ĄķÐÃÖÝÎÄÎïËCÝÍĄ·)ĄĄ[Ôž]

11ĄĒÖÜįéđŲÛĄ

ĄĄĄĄÖÜįéđŲÛĄĢŽÎŧÓÚīúŋhÉÏð^æ(zhĻĻn)|ÄÏ―ÖīåÖÜžŌÏï11ĖĄĢþ(jĻī)ĄķīúŋhÖūĄ·ÝdĢŽÖÜįé(1887-1972)ĢŽŨÖŨÓÁšĢŽīúŋhņRÕūīåČËĄĢĮåđâūwČýĘŪÄę(1904)ŋžČëĖŦÔęÜÐĄWĢŽĮåđâūwČýĘŪËÄÄę(1908)ąŧąĢËÍĩ―ąąūĐĮåšÓæ(zhĻĻn)ęÜĩÚŌŧÖÐWĢŽĮåÐû―y(tĻŊng)ČýÄę(1911)ĢŽŧØĖŦÔÅcÉ―ÎũÐÂÜ86ËË―y(tĻŊng)éåaÉ―ÉĖŨhÆðÁxĄĢ1927ÄęČÎéåaÉ―ēŋÅÚąøËūÁîĢŽ1928 ÄęČÎxÜŋ

ĒŨhĢŽ1949ÄęÔÚąąÆ―ÍķÕ\ĢŽ1952ÄęČÎÁÖI(yĻĻ)ēŋĢTĢŽ1956ÄęČÎÉ―ÎũĘĄÕþ

f(xiĻĶ)ÎŊTĢŽ1972ÄęēĄđĘĄĢđŲÛĄ―ĻÓÚ1930ÄęĄĢŨøąąÏōÄÏĢŽÕžĩØÃæ·e3996Æ―·―ÃŨĄĢķþßMÔšÂäēžūÖĢŽÖÐÝSūÉÏ―ĻÓÐÄÏ·ŋĄĒß^dšÍÕý·ŋ(ķþÓéēØøĮ)ĢŽÉČééTĮĄĒ|ÎũÅä·ŋž°ķú·ŋĢŽūųéÓēÉ―íīuÄū―YĄĢÔšÎũÔOŧĻ@ĢŽ―ĻÁų―ĮÍĪ1ŨųĄĢ2007ÄęĢŽÐÃÖÝĘÐČËÃņÕþļŪđŦēžéĘОÎÄÎïąĢŨoÎÎŧĄĢ(ČČÝÕŠŨÔ(ĄķÐÃÖÝÎÄÎïËCÝÍĄ·)ĄĄ[Ôž]

12ĄĒīúŋhß

ūļĮ

ĄĄĄĄß

ūļĮÓÖ·QđÄĮĄĒŨSĮĢŽÎŧÓÚīúŋhÉÏð^æ(zhĻĻn)Îũąą―Öīå|ÄÏĄĢ(chuĻĪng)―ĻÓÚÃũšéÎäÆßÄę(1374)ĢŽģÉŧŊĘŪķþÄę(1476)ÖØ―ĻĢŽĮåŋĩÎõĄĒÓšÕýĄĒžÎcĄĒĩĀđâĄĒđâūwvģŊ―ÔÓÐÐÞÝÝĄĢŨøąąģŊÄÏĢŽÕžĩØÃæ·e3402Æ―·―ÃŨĄĢÓÉīuÆöģĮÅ_ĄĒÄūĮéwšÍĩĮÅ_ē―ĩĀČýēŋ·Ö―MģÉĄĢÍĻļß40ÃŨĢŽģĮÅ_ŧų49.9ÃŨĄĒÉî40ÃŨĄĒļß13.3ÃŨĢŽÖÐÔOÄÏąąÏōČŊķīĢŽķīļßžs9ÃŨĄĢĮÉíÃæÆßégĢŽßMÉîÎåégĢŽČýÓËÄéÜÐŠÉ―íĄĢËÄÖÜúĀČĢŽķþÓÔOÓÐđīÚĢŽČýÓÓÚđīÚÏÂÔOÆ―ŨųĢŽļũÓéÜÏÂūųÔOķ·đ°ĢŽķþÓÖųî^ŋÆÎåēČëpÂNĢŽČýÓĄĒËÄÓķ·đ°ūųÎåēČëp°šĄĢŌŧÓĮ°šóéÜÖðåéTĢŽķþĄĒČýÓĮ°šóéÜąŲéTĢŽËÄÖÜÁųÄĻļņÉČī°ĄĢéÜÏÂŌĄ°ÂÂËÄß_ĄąšÍĄ°Íþæ(zhĻĻn)ČýęPĄąūÞØŌ2·―ĄĢĀČÏÂīæÃũąŪ2ÍĻĢŽĮåūSÐÞąŪ3ÍĻĄĢ2001ÄęĢŽøÕÔšđŦēžéČŦøÖØücÎÄÎïąĢŨoÎÎŧĄĢ(ČČÝÕŠŨÔ(ĄķÐÃÖÝÎÄÎïËCÝÍĄ·)ĄĄ[Ôž]

13ĄĒ|ķÎū°ßzÖ·

ĄĄĄĄ|ķÎū°ßzÖ·|ķÎū°ßzÖ·(ĩÚķþÅúĘĄąĢ)rīúĢšÐÂĘŊÆũÖÁð(zhĻĪn)øĩØÖ·Ģšīúŋh Iæ(zhĻĻn)|ķÎū°īå|ÄÏ100ÃŨĖßzÖ·ÎŧÓÚäïãûšÓÄÏ°ķĢŽīóĮðÁęĩØÉÏĢŽ|ÎũéL800ÃŨĢŽÄÏąą500ÃŨĄĢÎīÕ{ēé°l(fĻĄ)ūōĄĢþ(jĻī)ßzÖ·āÓÓ^ēėĢŽĩÚŌŧÓéļûÍÁÓĢŽšņķþĘŪĀåÃŨĢŽĩÚķþÓŧŌüSÍÁÓĢŽĘĮÎÄŧŊÓĢŽšņŌŧÃŨŌÔÉÏĄĢēŋ·ÖĩØķÎÎÄŧŊÓūāĩØąí0.7ĀåÃŨĢŽÎÄŧŊÓšņķČß_2.5ÃŨĄĢÔÚßzÖ·ÖÐēŋ°l(fĻĄ)ŽF(xiĻĪn)ÓÐÄđÔáĢŽÅãÔáÆũÎïÓÐĖÕđÞĄĒĖÕØĄĒĖÕØŠĄĒĖÕķđĄĒĖÕÍëĄĢĖÕÆũĩÄĖÕŲ|ÓÐAÉģŧŌĖÕĄĒÄāŲ|ŧŌĖÕĄĒžtĖÕĄĢßzÖ·ÖÐĩÄßzÛEÓÐŧŌŋÓĄĒĖÕļGĄĢßzÖ·|ķΰl(fĻĄ)ŽF(xiĻĪn)ËÄĖŧŌŋÓĢŽÉÃŨĢŽÉîŌŧÃŨÎåĄĢßzÖ·ÖÐĩÄßzÎïÓÐīóÁŋĩÄĖÕÆŽĄĒĘŊÆũĄĢĘŊÆũķāéÄĨÖÆĘŊÆũĢŽÓÐĘŊļŦĄĒĘŊįPĄĒĘŊĩķĄĢßÓÐÉŲÁŋÓÎïđĮšĄĄĒŅĀýXĩČĢŽžyïķāéīÖĄĒžĀKžyĄĒË{žyĄĒļ―žÓķŅžyĄĒČý―ĮĀâžyĩČĄĢĄĄ[Ôž]

ĄĄĄĄÓĀšÍąĪĩČČýĘŪūÅąĪÜĘ·ĀÓųßzÛEÓĀšÍąĪĩČČýĘŪūÅąĪÜĘ·ĀÓųßzÛE(ĩÚËÄÅúĘĄąĢ)rīúĢšhĄĒËåĄĒĖÆĄĒËÎĄĒÃũĩØÖ·ĢšīúŋhÏŨĒÉ―ŅãéTęPÏÂvĘ·ÉÏÖØŌŠÜĘÂÔOĘĐÖŪŌŧĢŽéß

ČûĩÚķþĩĀ·ĀūĄĢĘž―ĻÓÚhĢŽËÎÃũÅdĘĒĢŽÔŠĮåËĨÂäĄĢ|ÎũūdŅÓžs40đŦĀïĢŽÅcŅãéTęPéLģĮŨšõÆ―ÐÐÏāÏōĢŽļũąĪīóēŋ·ÖÔOÖÃÔÚäïãûšÓąą°ķČËŋÚģíÃÜĩÄīåĮfĄĢČýĘŪūÅąĪÖÐÝ^īóĩÄĘŪķþąĪ(ËŨ·QĘŪķþßBģĮ)é:ęÃũąĪĄĒņRÕūĄĒÆßĀïäĄĒ|ęPĄĒÎũęPĄĒąąęPĄĒÆ―ģĮĄĒĘŪĀïäĄĒķþĘŪĀïäĄĒÄĨ·ŧąĪĄĒķÎīåąĪĄĒÓĀšÍąĪĄĢąĪĶļųþ(jĻī)īåĮfīóÐĄĢŽČËŋÚķāÉŲĢŽŌ(guĻĐ)ÄĢēŧŌŧĢŽÓÐĩÄ|ÎũéL300ÃŨÖÁ400ÃŨĢŽÄÏąą100ÃŨÖÁ120ÃŨ;ÓÐĩÄ|ÎũéL500ÃŨÖÁ600ÃŨĢŽÄÏąą100ÃŨÖÁ200ÃŨĄĢÓĀšÍąĪĄĒĮåĖĐąĪĄĒĮåīūąĪĄĒĮåÆ―ąĪĄĒĮåąĪąĢīæÝ^šÃĄĢĄĄ[Ôž]

15ĄĒ·ðđâĮf·ðđâË

ĄĄĄĄ·ðđâĮf·ðđâËÂĢŽÎŧÓÚīúŋhķëŋÚæ(zhĻĻn)·ðđâĮfīåÎũÄÏĄĢþ(jĻī)ĄķīúŋhÖūĄ·šÍËÂČąŪÝdĢŽ―ĻÓÚĖÆīóÖÐÄęég(847-860)ĢŽÃũČfvÄęég(1573-1620)ÖØÐÞĢŽ ĮåŋĩÎõËÄĘŪÆßÄę(1708)ĄĒĮŽÂĄĘŪūÅÄę(1754)ĄĒžÎcÔŠÄę(1796)ŌÓÐÐÞÝÝĄĢŨøąąÏōÄÏĢŽÕžĩØÃæ·e3532Æ―·―ÃŨĄĢķþßMÔšÂäēžūÖĢŽÖÐÝSūÉÏŌĀīÎ―ĻÓÐÉ―éTĄĒĖėÍõĩîĄĒīóÐÛĩîĢŽÉČé|ÎũÅäĩîĄĢŽF(xiĻĪn)īæ―ĻÖþéĮåīúßzĢŽÓā―ÔéÐÂ―ĻĄĢīóÐÛĩîĘŊÆöÅ_ŧųĢŽŧų13.75ÃŨĄĒÉî13.8ÃŨĄĒļß0.15ÃŨĄĢÃæČýégĢŽßMÉîÁųīŠĢŽÎéÜŌÉ―íĢŽÆß_Į°šóĀČĘ―žÜĢŽĮ°éÜÃũĄĒīÎégĘĐÁųÉČÁųÄĻļņÉČéTĄĢËÂČŽF(xiĻĪn)īæĖÆĘŊôËþ1ŨųĢŽĮåÖØÐÞž°đĶĩÂąŪ6ÍĻĄĢ1965ÄęĢŽīúŋhČËÃņÕþļŪđŦēžéŋhžÎÄÎïąĢŨoÎÎŧĄĢ(ĄķÐÃÖÝÎÄÎïËCÝÍĄ·)ĄĄ[Ôž]